你以为海能达在卖对讲机?

商业这点事儿,聊聊就懂了。每日20:00更新商业案例。

1993年,深圳的华强北就像一个电子版的淘金热现场。街边摊上摆满了各种电子零件,摊主们靠着一双“火眼金睛”把一批批电子货倒来倒去,谁嗅觉快、手脚麻利,谁就能赚上一笔。这片热闹又混乱的街区,成了无数电子创业者的起点。而在这里,一个小团队正在做对讲机,不起眼、没背景,但他们脑子里只有一件事——技术。他们就是后来做出名堂的海能达(Hytera)。

那时候,他们没钱、没名校背景,也不懂怎么讲故事拉投资,只靠着一股对技术的执着,一头扎进无线通信这个门槛极高的行业。

赌一把未来,模拟到数字的转身

2000年左右,整个通信圈子都在用模拟设备,对讲机行业的主流玩法是“模仿+压价”。但海能达团队看到了风向的变化——数字通信要来了。

这个决定就像是一个年轻人决定放弃稳定工作去创业,朋友都说“疯了”。因为做数字通信系统,不仅烧钱,周期还长,客户也没准备好,中小公司根本玩不起。但他们一拍板,冲了。

那时国内很多公司还在靠着拆国外产品来仿制赚钱,而海能达选择了研发数字集群系统,从零做起。结果证明,他们押对了方向。2010年,他们终于推出了自主知识产权的数字集群通信系统。那一年,营收突破10亿元,公安、电力、轨道交通这些大客户开始找上门,他们也终于从一个“对讲机厂”变成了系统级服务商。

“专网通信”?听起来复杂,实际像啥?

我们平常打电话、用微信,这些都走的是“公网”,就是大家共用的通信网络。而“专网通信”是给特定人群用的,比如公安、消防、石油、电力这些部门。

你可以把它理解成一个“私人定制”的封闭通信网络,不但加密,还有专门的调度平台,确保紧急时刻不能掉链子。

有多难搞?就拿公安行业来说,你要想让设备接入他们的网络,得通过一堆认证,光这个流程可能就得三五年。而系统要能调度、抗干扰,还得做到底层协议自己可控。不是做个对讲机就能交差的,是“硬骨头”里的硬骨头。

展开全文

海能达的打法是“系统+终端+服务”三合一。客户不仅能买到设备(对讲机、基站),还能买到整套通信平台、调度系统和维护服务。看起来重,但也因此客户粘性极高,谈下一个项目,就能合作很多年。

跟谁比?全球能打的也就剩摩托罗拉

按照Omdia(前IHS Markit)2023年的报告,全球专网通信市场大概130亿美元,摩托罗拉一家就占了近一半(48%),海能达排第三,拿下了12%。而在国内,海能达是毫无疑问的老大,占了35%以上。

跟摩托罗拉打拼不容易,它不仅技术强,还有法律战术。2017年,海能达买了德国的Sepura,准备发力欧洲市场,结果和摩托罗拉打起了长达五年的知识产权官司,北美市场基本被拖崩,损失惨重。

这也暴露出一个问题:企业出海,不仅要拼技术,还得拼制度认同。尤其在欧美市场。

重新出发,别在一棵树上吊死

经历过官司、财务压力后,海能达没有原地打转。从2021年开始,他们主动转型,搞智慧城市、工业物联网,开始往“专网+数字化”融合的路上走。

拉美、中东、亚太这些地方成了新主战场,他们在当地建研发中心、设工厂,摆明了:我们不只做出口,还做“本地化”。这样一来,既能降低贸易摩擦风险,又能靠近客户。

2023年财报一出来,大家发现这家“沉了一阵子”的公司回来了:全年营收46.3亿元,净利润2.2亿元,现金流转正3.1亿元。不是爆发式反弹,但“稳住了”。

技术真硬,通信协议自己写

市面上很多公司做专网,其实就是买国外现成平台,然后在本地做些集成。但海能达不一样,他们写自己的通信协议。

比如“HDC1200”和“XPT”,这是他们自己做的协议栈,能决定数据怎么传、怎么加密、怎么分发,这种能力非常稀缺。你要想进政府采购,能不能“自主可控”就是硬杠杠。

他们在研发上的投入也没停过:2023年,投入了5.6亿元,占营收的12.1%。这在通信设备行业里算非常激进。专利数也破了2000项,其中不少是底层协议和调度算法。

他们还在搞5G专网、PoC(蜂窝对讲)、AI调度平台这些前沿领域。和华为合作开发5G模组、探索智慧矿山、智慧港口这些新场景。这些方向,正好跟国家“新基建”挂钩。

那钱呢?能赚吗?

很多人关心,这家公司能不能稳定赚钱?

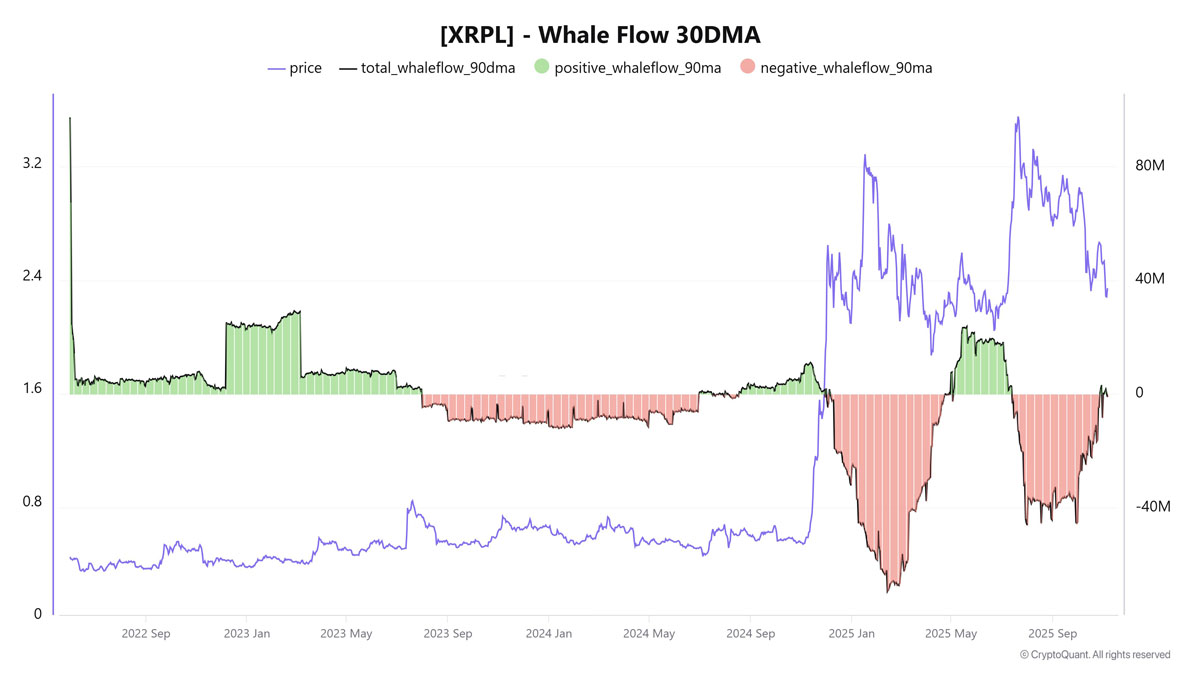

来看几个关键数据:2024三季度报告,总营收41.74亿,同比增长15.97%,归母净利润2.515亿,同比增长率70.49%。毛利率49.28%,同比-1.95%。这些数字说明什么?海能达经历过跌宕,但没躺平。而且方向清晰:做“平台型”的科技公司。

在这个人人讲“科技叙事”的时代,海能达的故事不算性感。没有大V站台,没有流量网红。他们的成长路径更像是一架低空飞行的战斗机:低调、不张扬,但精准。

从华强北的小摊,到全球通信设备前三,他们用三十年证明一件事:真正想把技术做深,不靠热搜,而靠硬实力。对于关注通信安全、自主可控的人来说,这样的公司,值得被更多人看到。

评论